Trouvez l'assurance qui vous convient.

Qui paye le salarié en cas d'accident du travail ?

Publié le 06/06/2025

En France, un cadre juridique précis régit la prise en charge des victimes d’accidents du travail, répartissant les responsabilités entre l'employeur, la Sécurité sociale et parfois d'autres acteurs comme les mutuelles ou les assureurs. Cet article vous explique les démarches à suivre, les modalités d'indemnisation et les obligations légales en vigueur en cas d'accident du travail.

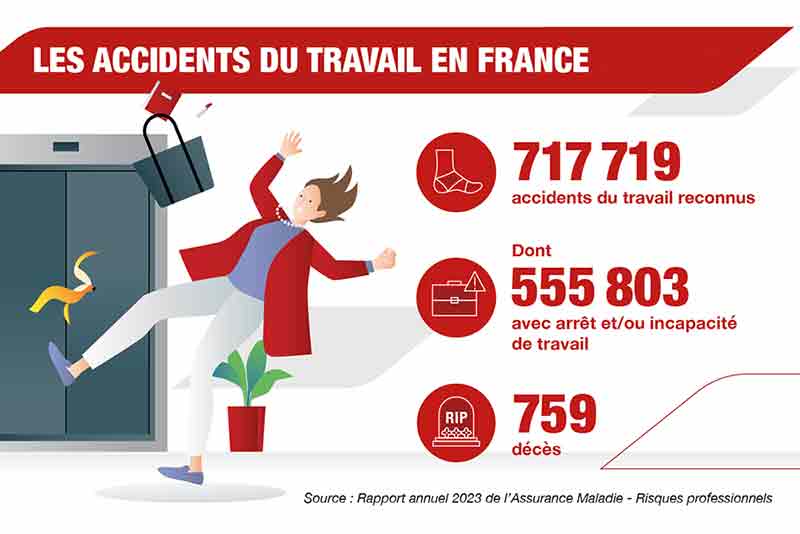

En 2023, l’Assurance maladie a reconnu 717 719 accidents du travail, dont 555 803 ont donné lieu à un arrêt et/ou une incapacité de travail, et 759 décès1.

Définition de l'accident du travail

Selon le Code de la Sécurité sociale, un accident du travail est un événement soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Pour qu’il soit reconnu en tant que tel, il doit remplir deux conditions :

- vous avez été victime d'un fait accidentel (soudain et imprévu) dans le cadre de votre travail ;

- l'accident vous a causé un dommage physique et/ou psychologique.

L’origine soudaine de l’événement a son importance car c’est ce qui distingue un accident du travail d’une maladie professionnelle.

Autres prérequis pour qu’un accident du travail soit reconnu en tant que tel :

- vous deviez être sous l'autorité de votre employeur lorsque les événements sont survenus ;

- l’accident du travail doit également être daté de manière précise et certaine.

De plus, si l'accident a eu lieu dans les locaux de l'entreprise, il est présumé d'origine professionnelle, même s’il s’est déroulé pendant votre pause.

Attention, il ne faut pas confondre accident du travail et accident de trajet, car les conséquences ne sont pas les mêmes.

Définition de l'accident de trajet

Comme l’accident du travail, un accident de trajet est un événement soudain et imprévu qui vous a causé un dommage corporel, sauf qu’il ne s'est pas déroulé sur votre lieu de travail mais entre les points suivants :

- votre domicile et votre lieu de travail;

- votre lieu de travail et le lieu de restauration (cantine, restaurant, etc.) où vous prenez régulièrement votre pause repas.

Le trajet doit s’effectuer dans un créneau horaire compatible avec vos heures de travail, en tenant compte de la distance parcourue et des moyens de transport utilisés.

En tant que salarié, vous devez impérativement déclarer l’accident à votre employeur dans les 24 heures. Notez qu’il vous revient de prouver que les conditions nécessaires sont remplies pour que l’accident soit reconnu comme un accident de trajet.

Enfin, retenez que si l'accident se déroule entre votre lieu de travail et le lieu où vous suivez une formation, il est considéré comme un accident du travail, et non de trajet.

Les obligations de l’employeur

En cas d’accident du travail, l’employeur, tout comme le salarié, a des obligations et des devoirs.

L’obligation de sécurité

Au travail, afin de veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés, l’employeur a l’obligation de mettre en place des mesures de prévention, d'information et de formation. Il doit également évaluer et consigner les risques pour chaque poste de travail. S’il ne respecte pas ces obligations, sa responsabilité civile et/ou pénale peut être engagée.

Déclarer l’accident

C’est l’employeur qui doit déclarer l’accident du travail dans les 48 heures (hors dimanches et jours fériés) à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ou à la Mutualité sociale agricole (MSA). La déclaration peut s’effectuer directement en ligne via le site net-entreprises.fr ou par courrier recommandé. L’employeur dispose de 10 jours pour émettre d’éventuelles réserves sur les origines de l’accident.

Dans le cas d’un accident mortel, l’employeur doit :

- contacter l’inspection du travail dans les 12 heures ;

- faire la déclaration de l’accident du travail dans les 48 heures ;

- échanger avec les représentants du personnel sur les causes de l’accident ;

- contacter le médecin du travail et mettre en place une cellule de crise ;

- mettre en place des mesures pour éviter un suraccident.

Retrouvez les démarches à suivre en cas d’accident du travail mortel dans ce guide de la Sécurité sociale.

Sécuriser le lieu de l’accident

Lorsqu’un accident du travail survient, l’employeur doit immédiatement mettre en place des mesures de prévention pour éviter un suraccident (par exemple, interdire l’accès à une zone de travail, suspendre l’utilisation d’un outil, etc.). Il doit également engager une réflexion de fond afin d’identifier les causes de l’accident et mettre en œuvre des actions correctrices pour éviter qu’il ne se reproduise.

Transmettre la feuille d'accident

Après la déclaration, l'employeur doit remettre au salarié la feuille d'accident du travail (ou formulaire S6201). Ce document permet au salarié de bénéficier du tiers payant pour tous ses soins médicaux liés à l'accident. Ceux-ci sont remboursés à 100 % sans avance de frais.

Remettre une attestation de salaire

Si l'accident entraîne un arrêt de travail, l'employeur doit également fournir une attestation de salaire à la CPAM. Cette attestation est nécessaire pour le calcul des indemnités journalières auxquelles le salarié a droit.

Les obligations du salarié

En tant que salarié, si vous êtes victime d’un accident du travail, vous avez également des obligations afin que l’accident soit correctement pris en charge par la Sécurité sociale et reconnu comme tel dans les meilleurs délais.

Déclarer l'accident à l’employeur

Le salarié victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans un délai de 24 heures, sauf cas de force majeure, impossibilité absolue ou motif légitime (hospitalisation, inconscience, etc.). Cette déclaration peut être faite oralement ou par écrit, mais il est recommandé de la formaliser par un écrit daté, en conservant une copie, pour éviter toute contestation ultérieure.

Notez que si votre employeur n’a pas déclaré l’accident du travail, vous pouvez vous-même le déclarer directement à la Sécurité sociale dans un délai de deux ans.

Consulter un médecin

Après l'accident, le salarié doit consulter un médecin (de son choix) au plus vite pour faire constater son état. Ce dernier établit un certificat médical décrivant les lésions, leur localisation, les symptômes et les séquelles éventuelles de l'accident. Un exemplaire est envoyé à la CPAM, l’autre est remis au salarié. Puis, si besoin, le médecin délivre un arrêt de travail.

Utiliser la feuille d’accident

Le salarié doit présenter la feuille d’accident du travail remise par son employeur à chaque professionnel de santé (médecin, pharmacien, laboratoire, etc.) afin que chaque soin lié à l’accident soit pris en charge à 100 %, sans avance de frais.

Veillez à ne surtout pas perdre cette feuille et à ne l’utiliser que pour des soins en lien avec l’accident.

Respecter les prescriptions médicales et administratives

Pendant la durée de l’arrêt de travail, le salarié doit :

- suivre les soins prescrits ;

- respecter les horaires de sortie autorisés (indiqués sur l’arrêt de travail) ;

- informer la CPAM de tout changement de situation (adresse, prolongation, reprise anticipée…).

Tout manquement peut entraîner une suspension des indemnités journalières, voire des sanctions disciplinaires ou pénales en cas de fraude.

Informer l’employeur de la durée de l’arrêt et de la reprise

Le salarié doit transmettre à son employeur les certificats d’arrêt et de prolongation de travail ainsi que le certificat de reprise délivrés par le médecin à l’issue de l’arrêt.

Cela permet à l’employeur de programmer la visite de reprise (obligatoire dans certains cas) et de réintégrer le salarié dans de bonnes conditions.

La Sécurité sociale : indemnités journalières (IJ) et remboursement des soins

Après réception de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, votre caisse d'assurance maladie dispose d’un délai de 30 jours pour qualifier votre accident d’accident du travail, si votre employeur n’a pas émis de réserves.

En revanche, si votre employeur a formulé des objections, un examen ou une enquête complémentaire seront nécessaires. Le délai d'instruction sera alors prolongé de 2 mois.

La prise en charge des soins médicaux

Comme indiqué plus haut, la Sécurité sociale prend en charge à 100 % les frais médicaux liés à l'accident du travail, sans avance pour le salarié. Cette prise en charge comprend les consultations, les médicaments, les examens, les soins infirmiers, etc.

Les indemnités journalières en cas d'arrêt du travail

En cas d'arrêt de travail, le salarié perçoit des indemnités journalières versées par la caisse d’assurance maladie. Ces indemnités journalières permettent de compenser en partie la perte de salaire.

Pour le calcul de l'indemnité journalière, votre régime d'assurance maladie détermine un salaire journalier de référence. Il s’agit de votre salaire brut du mois précédant votre arrêt de travail, divisé par 30,42. Ce salaire journalier de référence ne peut pas dépasser 392,81 €. Les indemnités journalières correspondent à un pourcentage de ce salaire journalier de référence et leur montant dépend de la durée de l'arrêt.

- Du 1er au 28e jour : 60 % du salaire journalier de référence, avec un plafond de 235,69 € par jour.

- À partir du 29e jour : 80 % du salaire journalier de référence, avec un plafond de 314,25 € par jour.

Ces indemnités sont versées tous les 14 jours, sans délai de carence, c'est-à-dire dès le premier jour suivant l'arrêt de travail, et pendant toute la durée de votre arrêt de travail jusqu'à votre guérison complète ou la stabilisation de votre blessure.

À noter :

La contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution sociale généralisée (CSG), respectivement de 0,5 % et 6,2 %, sont déduites du montant de l'indemnité journalière que vous percevez. Depuis janvier 2015, un taux forfaitaire de 21 % est déduit du montant de l'indemnité journalière.

L’indemnité complémentaire de l'employeur

Il est possible que votre employeur soit obligé de vous verser une indemnité complémentaire pendant votre arrêt de travail. Pour cela, vous devez remplir toutes les conditions suivantes :

- vous n'êtes pas un travailleur à domicile, salarié saisonnier, intermittent ou temporaire (intérimaire) ;

- vous avez au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise ;

- vous avez informé votre employeur de l’accident dans les 48 heures ;

- vous bénéficiez des indemnités journalières versées par votre organisme de Sécurité sociale ;

- vous êtes soigné en France ou dans l'un des États membres de l'Espace économique européen (EEE).

Le montant des indemnités complémentaires versées par l’employeur est calculé ainsi :

- pendant les 30 premiers jours d’arrêt de travail, l’indemnité complémentaire s’élève à 90 % de votre salaire brut habituel ;

- à partir du 31e jour d’arrêt, cette indemnité est réduite à deux tiers, soit 66,66 % de votre rémunération brute.

Le montant versé par l’employeur est calculé après déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, des prestations issues de votre régime de prévoyance complémentaire.

Notez que le salaire du jour de l'accident du travail est entièrement payé par votre employeur.

Quelles autres indemnisations sont possibles ?

En plus des obligations de l'employeur et de la Sécurité sociale, d'autres dispositifs peuvent intervenir pour compléter votre indemnisation si vous êtes victime d'un accident du travail.

Le contrat de prévoyance

Vous souhaitez compléter les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale ? Alors vous devez avoir souscrit un contrat de prévoyance. Seul ce type de contrat prévoit un maintien de salaire en cas d’accident du travail. Mais il faut y avoir souscrit avant votre accident. Après, il est trop tard.

Par exemple, Generali offre des solutions de prévoyance qui permettent de maintenir le niveau de vie du salarié en cas d'arrêt de travail prolongé ou d'invalidité. Ces garanties peuvent être souscrites à titre individuel ou dans le cadre d'un contrat collectif d'entreprise.

La rente spéciale en cas d’invalidité ou de décès

Si l'accident du travail entraîne une incapacité permanente, le salarié peut percevoir une rente versée par la Sécurité sociale. Le montant de cette rente dépend du taux d'incapacité déterminé par un médecin-conseil..

En cas de décès du salarié suite à un accident du travail, les ayants droit (conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), enfants, etc.) peuvent percevoir une rente selon certaines conditions. Cette rente est versée tous les trimestres et revalorisée tous les ans.

Y a-t-il une perte de salaire en cas d'accident du travail ?

En cas d'accident du travail, ce sont les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale qui remplacent une partie de votre salaire. Celles-ci peuvent être complétées par votre employeur. Grâce à ce système, votre rémunération est en grande partie maintenue, notamment si vous aviez souscrit à un contrat de prévoyance.

Cependant, il est possible que vous ayez un léger écart entre votre salaire habituel et les indemnisations perçues, surtout en l'absence de complément employeur ou de prévoyance. D’où l’intérêt de souscrire à une garantie prévoyance, comme celles proposées par Generali, pour éviter toute perte de revenus.

Sources :